Натэлла Сперанская

Беспредметное искусство: от апофатической бездны Казимира Малевича к перформансам Марины Абрамович

Супрематические эпифании

«Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение.

Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни Академического искусства»,-

Провозглашает Казимир Малевич в одном из своих манифестов. В живописи художник отрицал μίμησις[1] как подражание формам природы и выступал против трусливого сознания, послушно воспроизводящего копии предметного мира. Если академические художники считали подобное воспроизведение искренностью, то Малевич утверждал, что «в искусстве нужна истина, но не искренность», не калькирование форм натуры, а тотальное господство над ними. Итальянский мыслитель Юлиус Эвола, в ранний период своего творчества находившийся под влиянием абстракционизма, в труде «Абстрактное искусство» пишет о том, что искренность превращает искусство в низшую и практическую форму; искренность как таковая не делает оригинальным и не превращает человека в творца. «Вся человеческая ценность, - заключает Эвола, - основывается на искренности, явно или открыто является лишь условностью, конвенцией». Философ настаивает на необходимости воли к корням эстетического чувства. «Эстетическим чувством следует обладать как мистической тенью; с другой стороны, как жизненным мировоззрением (Weltanschauung)».

Малевича по праву можно назвать не только создателем парадигмы нового эстетического дискурса, но и философом. И здесь следует говорить об особой супрематической философии, в основе которой лежит цель – восстановление утраченного единства мира. Малевич пытался достигнуть этой цели через абстрактное искусство, отражающее мир духа. Словарь русских синонимов предлагает множество эквивалентов интересующего нас слова «абстрактный»: отвлеченный, умозрительный, спекулятивный, метафизический, метафизичный, теоретический, теоретичный, духовный, трансцендент(аль)ный, философический, философичный, академичный, невещественный, чистый, беспредметный, неизобразительный, нон-фигуративный, книжный. Происходя от латинского abstractus (отвлеченный), абстрактный, кроме всего прочего, означает отделенный или, как мог сказать бы Юлиус Эвола, обособленный. В статье «Инициатическая герменевтика «Абстрактного искусства» Александр Дугин задаётся вопросом, что подразумевал под абстракцией и абстрактным сам Эвола? И даёт четкий ответ - радикальное отстранение: «Сама собой приходит на ум следующая ассоциация – «обособленный человек» (uomo differenziato) уже позднего Эволы, эпохи «Оседлать тигра». «Обособленный человек» - тот, кто, даже будучи погруженным в стихию современного мира, остаётся внутренне абсолютно отделенным от неё, дистанциированным, лишенным всяких органических связей, эмоциональных соучастий или общности ценностей». И далее: «Абстрактное искусство – это искусство, располагающееся по ту сторону человеческого, в зоне опытным и активным образом реализованного преодоления».

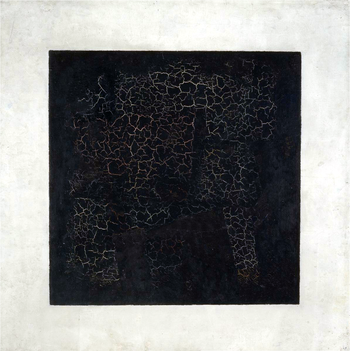

Малевич считал, что идеальный мир возможен только в абстракции. Именно к идеальному миру было устремлено искусство Казимира Малевича, в духе платоников изрекшего: «Что такое образ? Это наша неспособность видеть оригинал». Малевич открыл нам тайну чистой беспредметности, сакральное действо преодоления форм, супремацию[2] «предметного багажа земли». Создавая свой «Черный квадрат» во время работы над декорациями к футуристической опере «Победа над солнцем»[3], мастер создавал икону («нет ни одной иконы, где был бы изображен нуль»). Черный квадрат знаменовал собой победу над солнечным кругом. Быть может, черное солнце имеет квадратную форму, какую имеет и человек (ибо в отличие от платоновского человека, который кругл и шарообразен, человек Малевича создан квадратным, прямоугольным)?

По признанию самого художника, когда он писал «Черный квадрат», он созерцал пробегавшие по полотну огненные молнии. Это загадочное произведение было плодом апофатического мышления Малевича. О художественной апофатике Малевича довольно пространно пишет известный специалист по эстетике В.В.Бычков:

«Малевич фактически приходит к художественному апофатизму, до которого не дошла традиционная икона Средневековья, хотя апофатическое (отрицательное) богословие было, как известно, распространено в Византии и, отчасти, в Древней Руси. Основатель супрематизма, двигаясь не от богословия, но исключительно от художественной практики, приходит к тому апофатизму, который не смог проникнуть в средневековую икону. Икона в этом плане может быть уподоблена катафатическому (позитивному) богословию, в то время как супрематизм Малевича сознательно основывается на полном отрицании "предметного" изображения. Суть высшего этапа искусства (=супрематизма) состоит, по его убеждению, в выходе искусства за свои традиционные рамки, в проникновении за видимый и умопостигаемый мир - в абсолютное Ничто, которое, тем не менее, не является пустотой, но Чем-то, не поддающимся описанию. Фактически Малевич интуитивно подошел к ощущению трансцендентности духовного Абсолюта и попытался выразить его в абстрактных цветных, черных или белых геометрических формах, достигших своего минималистского звучания в его "Черном круге", "Черном кресте", "Черном квадрате" и "Белом квадрате" на белом фоне. Малевич, сам того до конца не сознавая, сделал последний логический шаг в развитии иконы - выведя ее на уровень художественно-символической апофатики»[4].

Черный квадрат может быть понятен только философу, ибо чёрный квадрат есть концепт. «Искусство не должно идти к сокращению или упрощению, а должно идти к сложности», - считал Малевич. То, что обыкновенно называется искусством живописи, зачастую представляет собой умелое воспроизведение, но не творчество. Как определяет творца сам Малевич? Художник, по его мнению, «может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой». Таким образом, подлинный художник не должен передавать видимое, его прямым предназначением является искусство созерцания и передачи оригинала (с условием обязательного отречения от калькирования природных образов). Малевич говорил о двух типах живописцев: одни были предметниками и бытоотражателями, далекими от постижения сути искусства, другие - беспредметниками или абстракционерами, уяснившими, что такое искусство; их отличал радикальный отказ от отражения быта. Разница между искусством творить и искусством повторить может быть сведена к двум формам мимесиса, выявленным французским теоретиком классицизма Роже де Пилем, - «идеальному мимесису» и «простому мимесису». Малевич отвергает всё искусство прошлого – «от дикаря до академизма» - на том основании, что мы видим «в их картинах только повторение реальных форм жизни», иными словами, простой мимесис.

Искусство не слуга телу и его потребностям. Искусство есть колебание великой тайны божественного творящего Духа, который через пробуждение нашей души творит знаки нового реального мира и нашего сознания. (Казимир Малевич)

Двигаясь в пустоту пустынь, свободный от тирании предмета, Малевич взял на себя мистагогическую роль, став открывателем высшего и последнего этапа искусства – супрематизма и его эпифаний. Во тьму – туда, где сокрыт бог супрематической беспредметности, в Ничто, в Абсолют, лишенный признаков, не нареченный никаким именем. «Без формы» как изгнание «бес'а формы»; художественный ритуал экзорцизма. «Черный квадрат» разрушал вещь. Подобное разрушение было целью кубизма и футуризма, и в сердцевине сего процесса лежал замысел не столь предсказуемый – освобождение [духа] художника, т.е. освобождение посредством чистого творческого акта. «Новый артист беспредметен», - изрекает Малевич. В супрематической живописи (или, лучше сказать, философии) материя лишалась вида. Устремленность в беспредметность есть движение к Мировой Воле. Художник считал, что человек, достигший Её, перестаёт быть человеком. Некогда Малевич провозгласил: «Ныне в упор сверхчеловек пришёл, чтобы выбрать из человека своё продолжение и в новый череп времени уложить новую мудрость чистого действа». В супрематическом контексте человек как индивид переставал существовать. Известный искусствовед Александра Шатских справедливо замечает, что Человек Малевича представляет собой «доисторически-архаическую мифологему», этот Человек «до-личностен, до-персонален», более того, «самоидентификация супрематиста с этой мифологемой парадоксальным образом трансформирует до-личностного Человека в сверх-личностного, и авторское Я, слившееся с космосом, обретает форму сверхличностного всеобъемлющего субъекта». Человек, коему свойственно, по мнению Малевича, влечение к беспредметности, в то же время нередко оказывается во власти тёмного аспекта этого влечения – «животной предметности». Художник настаивал на необходимости преодоления «животного» начала в человеке. Без этого человек не может стать совершенным. Но что такое совершенство, если не становление Богом – статичным, неподвижным, тем, кто «сотворив мир, ушёл (…) в ничто покоя». Антропология Малевича тоже апофатична. «Человек, достигший совершенства, одновременно уходит в покой, т.е. абсолют. (…) Бог – покой, покой – совершенство, достигнуто все, окончена постройка миров, установлено в вечности движение. Движется его творческая мысль, сам же он освободился от безумия, ибо больше не творит…Вселенная – безумие освобожденного Бога, скрывавшегося в покое…(…) Но человек не выносит покоя, вечный покой его страшит, ибо он означает небытие». Не выносит покоя, поскольку существует благодаря космическому пламени («возбуждению»), которое есть неспокойствие, движение. Это первоначало жизни. Пока человек возбуждён, горяч, неспокоен, он несовершенен и его богоподобие остаётся только возможностью.

Устанавливая доминацию двух цветов - черного и белого - Малевич освобождает пространство от сумасшествия цвета. Черный и белый выступают уже не просто как цвета, но как эпифании Абсолюта. С этого могла начаться эра художественного апофатизма. Человеческого (божественного?) покоя и совершенства. Одновременно: пустыни, в которой изгнание предмета станет приговором чувственному миру. Пустыни, которой страшился Ницше, заклиная: «горе тем, кто несет в себе пустыню». Воистину, человек страшится небытия.

Для Малевича современность выражалась не в «одержимости предметами», а в стремлении их изгнать. Световые пульсации, движение чистого цвета, - но не суета нашего мира (!) - занимали художника, освободившего пространство своих полотен от жалких подобий, скопированных форм, ветхих симулякров. Быть современным означало быть философом-супрематистом, одинаково равнодушным как к «предметному багажу земли», так и к обремененному им человеческому сознанию. Тот, кто называл себя «председателем мирового пространства», готовил своим искусством сознание к новому пространственному восприятию, в котором красота цвета больше не омрачалась предметностью.

В «Супрематическом зеркале» Малевич утверждает, что тот, кто познал Абсолют, познал нуль. Но сам он вышел за пределы нуля – к чистому творчеству, к супрематизму, - а значит, вышел за пределы Абсолюта. Малевич доказал, что художественный, творческий акт, наряду с актом религиозным, способен привести к Кайвалье[5].

Метафизическим двойником супрематического квадрата была написанная в начале 17 века картина Роберта Фладда. Герметический философ назвал её «Великой Тьмой». «Что существовало до Творения? Некое первое состояние несформированной материи (materia prima), без размера или качества, не малое и не огромное, без свойств и склонностей, не движущееся и не покоящееся на месте. Парацельс называет таковое состояние Великой Тайной (Mysterium Magnum), о коей говорит как о несотворенной; другие утверждают, что сие и было первым Творением Божьим» (Robert Fludd).

Из Mysterium magnum возникли все формы, и все они вернутся в Mysterium magnum. (В Веданте Великая Тьма названа Парабрахманом).

Все последующие явления т.н. «черных квадратов» (от квадрата Берталя до «битвы негров» Альфонса Алле), представляющих интерес для узких специалистов, не имеют ни малейшего отношения к тьме, чьи манифестации мы наблюдаем на гравюре Фладда и полотне Малевича.

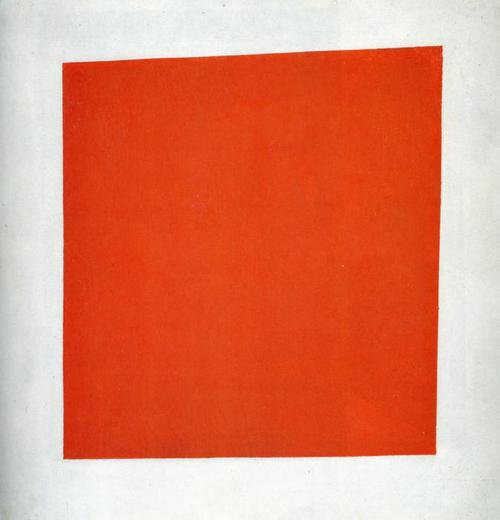

Супрематизм делился на три стадии: чёрную, красную и белую (1913-1918). Три цвета огня в «Чхандохья упанишадах»: черный – изначальная земля, красный – первоогонь, белый – первичные воды. Три гуны индуизма также символизированы этой цветовой триадой: тамас – черный, раджас – красный, саттва – белый. Здесь же мы можем упомянуть о трёх стадиях алхимического Делания (нигредо, альбедо, рубедо), но иерархия цвета, установленная Малевичем, меняла две последние стадии местами, заканчиваясь выходом в белое. (Интересно, что египтяне изображали глаз не с чёрным, а с белым зрачком). Первая стадия супрематизма представлена «черной геометрией» Малевича: «Черным квадратом», «Черным кругом» и «Черным крестом». Вторая (известная как «цветная») – «Красным квадратом» (на обороте картины написано «Женщина в двух измерениях»). И третья – «Белым квадратом».

I стадия супрематизма

II стадия супрематизма

III стадия супрематизма

Малевич жил, мыслил и умер супремативно. Даже похороны художника стали ритуалом: он возлег в спроецированный им самим гроб, супрематический саркофаг, который был сделан одним из его учеников, Николаем Суетиным, по эскизу Малевича. У изголовья гроба был помещён…чёрный квадрат.

Беспредметность, возведенная Малевичем в философский концепт и ставшая фундаментом его супрематического мышления, должна быть определена нами как дионисийская. Этот нюанс по обыкновению ускользает от внимания современных исследователей, прекрасно знакомых с эстетическими воззрениями Фридриха Ницше. Между тем, мы должны напомнить, что Аполлоническое Начало есть принцип, порождающий образы, тогда как Дионисийское Начало строго беспредметно и музыкально. Со временем упадка аттической трагедии, делавшей возможным союз Диониса и Аполлона, напряженное пересечение их начал стало проявлять себя в новой форме современного искусства, а именно в performance.

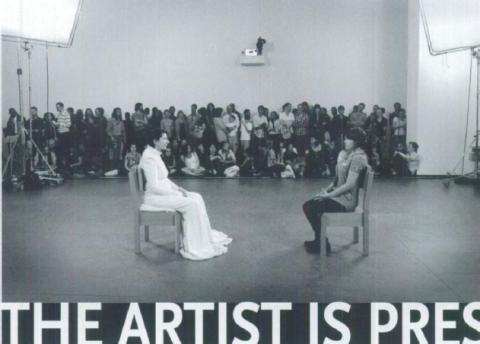

Марина Абрамович: The Artist is Present

Как художник я вижу этот мир…беспредметным

Марина Абрамович

Темой диссертации современной исследовательницы из Кейптауна Жанны Соломон стала [женская] трансгрессивная природа дионисийского начала. В своей работе Соломон обращается к таким художникам и мастерам перформанса, как Марина Абрамович и Карен Финли. Мы хотели бы остановиться на творчестве сербского перформансиста, показавшего самую радикальную форму современного искусства как сакральное действо, ведущее к трансформации мышления художника и зрителя. Сама Абрамович определяет перформанс как «ментальную и физическую конструкцию, которую художник создает на глазах у публики в определенное время и в определенном месте». Она настаивает на том, что перформанс невозможен без публики, поскольку мыслится и реализуется исключительно как диалог [энергий] при максимальной концентрации тела и сознания. Возникает весьма неожиданная ассоциация с Дионисом (художник, перформер) и трагическим хором (зрители), чье утраченное единство внезапно обретается в перформативном ритуале. Дионисийское начало присутствует в творчестве Абрамович не только в своем наиболее явном трансгрессивном режиме, но и не столь открыто – в совлечении «я»-масок, преодолении principium individuationis, обнажении божественной искры, огненного семени небесного Отца, находящегося внутри каждого человека. В перформансе под названием «В присутствии художника» Марина Абрамович, подобно Дионису, отдает себя зрителям, рассыпаясь на тысячи светил, и каждый, кто садится напротив, не мог не ощутить диалогического взаимодействия энергий; иные переживали катарсис. Абрамович позволила каждому принести в жертву собственное «я» и почувствовать присутствие бога. Превозмогая физическую боль и дискомфорт, столь часто отворачивающие современных людей от обретения по-настоящему важного экзистенциального опыта («мы стали инвалидами собственного комфорта»), Абрамович возвышается над модусом человеческого существования. Своим творчеством она возвращает миру Диониса, - бога, сегодня приходящего тихо и внезапно, без звона литавр и исступленных криков менадических дев. В наши дни перформанс становится не просто одной из самых фасцинирующих форм искусства, но ритуальным призывом бога Диониса. Если мы будем оценивать возможности искусства с позиции жрецов, эпоптов, мы будем вынуждены прийти к выводу, что кинематографическое пространство делает невозможной любую эпифанию. Кинематограф никогда не был ни областью божественных манифестаций, ни путем преодоления онтологической бездны между человеком и божеством, ни живым пульсом обнаженной экзистенции. Кинокадр есть всего лишь попытка забальзамировать совокупность моментов, где каждое слово и каждый жест заранее предопределены и замкнуты в цепи сменяющих друг друга эпизодов. Каждый фильм, таким образом, представляет собой очередную мумию, симулякр некогда исполненных па, подражание копиям без всякого понимания, что важны только оригиналы. Первая же попытка Антонена Арто добиться тотального воздействия на человека средствами кинематографа привела его к убеждению в том, что это невозможно. Разочарованный кино, он всецело обращается к театру. В отличие от кинематографа, театр (безусловно, не в своем нынешнем десакрализованном состоянии) и искусство перформанса открывают возможность проявления множественных фигур теофании и, соответственно, тотального воздействия на зрителя (конкретным примером может послужить уже упомянутый нами перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника»).

Свою задачу Марина Абрамович видит в преодолении пропасти между Западом и Востоком. Она всегда отправляется на Восток, стремясь к экстремальным ситуациям – например, живет в пустыне или проводит время с тибетскими монахами, или принимает решение уехать на маленький островок где-то в Тихом океане в полном одиночестве, - где получает энергию и идеи для своего искусства. Затем она возвращается на Запад и передает в своих перформансах опыт восточных цивилизаций. Во время посещения Бразилии с целью исследования оккультных практик, Абрамович повстречала пророчицу, которая сказала, что цель ее пребывания на земле – научить людей трансформировать боль. Все перформативные практики Абрамович направлены на высшее испытание воли, высвобождение скрытой энергии посредством самопреодоления и ментальной трансформации.

В конце прошлого столетия Марина Абрамович говорила, что XXI век будет веком без искусства («искусства» в том смысле, который мы придаем этому слову сегодня): «Это будет беспредметный мир, где человек сумеет выйти на такой уровень сознания, где он легко сумеет передавать свои мысли и энергию другому без посредства каких-либо предметов. Не будет ни скульптур, ни картин, ни инсталляций. Будет только художник, стоящий перед зрителями, способными воспринять ее сообщение или энергию». Абрамович считает, что если между зрителем и художником возникает предмет (скульптура, инсталляция, картина), он становится барьером, отменяющим диалог». Она отвергает предметы, и единственным объектом, которому оставлено право пребывания в пространстве, является тело (у Малевича – это холст).

До «изгнания предметов» - еще в перформансе «Ритм 0» (1972) – Абрамович позволила незнакомым людям сделать с ее телом что угодно: расположив перед ними 72 предмета, она отдалась во власть зрителей. Среди предметов были не только ножи, но и заряженный пистолет. Художник признавалась, что в какой-то момент люди потеряли чувство меры и преисполнились жестокости: «Они отрезали мне волосы, втыкали в тело булавки, резали ножом рядом с шеей и пили кровь, а потом наклеили пластырь на рану. После шести часов перформанса я в крови и со слезами на глазах голая пошла в сторону зрителей, отчего они в буквальном смысле выбежали из комнаты. Я помню, что придя в отель в этот вечер и посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила у себя прядь седых волос».

В период работы с Улаем, возлюбленным Абрамович, каждый перформанс был действием двуединого существа, союзом мужской и женской энергии, из которого появлялось нечто третье, называемое Мариной и Улаем «ThatSelf» («Та Сущность»). Даже спустя годы в пространстве памяти Марины остаются две фигуры, сидящие друг напротив друга в полной неподвижности. После расставания с Улаем, перформанс «Ночной переход» уступил место произведению «В присутствии художника»: одиноко сидящая Абрамович созерцает меняющиеся каждые несколько минут фигуры, что заменяют Улая, и каждая из них хотя бы на несколько мгновений соприкасается с молчаливой болью художника, болью, трансформированной в любовь, как завещала ей бразильская пророчица.

Своим творчеством Марина Абрамович открывает новую эпоху в искусстве XXI века, можно смело сказать – формирует иное представление об эстетическом, преодолевая доминацию предмета, как в прошлом столетии это сделал Казимир Малевич, гений супрематизма. Здесь мы не ставили перед собой цель прямого сопоставления творчества двух разных художников (тем, кому интересна эта тема, мы отсылаем к работе Чарли Роусона «В какой степени визуальный язык Казимира Малевича резонирует с перформативной эстетикой Марины Абрамович?), но лишь старались выявить наличие Дионисийского Начала – в беспредметном и трансгрессивном искусстве.

[1] Ми́месис, или мимезис, (др.-греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание) — один из основных принципов эстетики, в самом общем смысле — подражание искусства действительности.

[2] польск. "супремация" - преодоление, преобладание, превосходство.

[3] футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Кручёных, целиком построенная на литературной, музыкальной и живописной алогичности.

[4] Бычков В.В. Эстетика, М., Гардарики, 2002.

[5] Тема, красной нитью проходящая через все мои философские сочинения. В индуистской парадигме путь Kaivalya – это путь «персонифицированного Абсолюта», на котором не происходит полного растворения в Мировой Душе или Брахмане (в отличие от пути Samadhi). Это выход за пределы Абсолюта. В четвертой части «Майтраяна-упанишады» это выражено в следующей фразе: «Кто, зная это, почитает Брахмана этими тремя [способами], тот идет за пределы Брахмана к высшей божественности среди богов и достигает счастья — негибнущего, неизмеримого, свободного от страдания».