Если философ околдован кинематографом — случайно ли, что его мысль стремится в темные залы на встречу с призраками?

Долгое время Жака Деррида занимали исключительно феномены, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к кинематографии: письмо, его следы, речь, голос. Но вот появляется несколько новых книг автора. Это «Воспоминания слепцов», посвященные выставке в Лувре. Это «Эхографии телевидения» — беседы с Бернаром Штиглером о телемедиа, свидетельствующие о новом для Деррида интересе к звуку… Наконец, Сафаа Фати снимает фильм «Со стороны Деррида», а потом философ и режиссер вместе пишут книгу «Снимать слова», в которой Деррида вплотную подходит к онтологии кино. Этого вполне достаточно, чтобы задавать вопросы философу: пусть он, по его собственному признанию, и не является кинолюбителем, зато он всерьез размышляет о тех экранных призраках, встреча с которыми столь непреодолимо желанна для любого кинозрителя. Таким образом, рассуждения философа в этом интервью — это не приговор специалиста, не возвещаемая с профессорской кафедры непререкаемая истина, а просто мнение обыкновенного человека, в размышлениях которого онтология кинематографа предстает в новом свете.

— Когда и как в Вашу жизнь вошло кино?

— В мою жизнь оно вошло очень рано — еще в Алжире, в конце войны и в первые послевоенные годы. Мне было тогда 10–12 лет, я жил на окраине города, в Эль Бларе. Каждый поход в кино был глотком свободы, возможностью уйти от семьи. Я и сейчас помню названия алжирских кинотеатров: «Вокс», «Камео», «Миди-Минюи», «Олимпия»… По-моему, я смотрел все фильмы без разбора: и французские ленты, снятые во время оккупации, и американские, которые начали показывать после 1942 года. Я не помню названий, зато сами фильмы описать, пожалуй, могу. Например, фильм про Тома Сойера — мне даже на днях вспоминались некоторые сцены из него… пещера, в которой Том оказался запертым с маленькой девочкой. Я помню эротический трепет, сексуальное волнение, которое тогда вызвал во мне этот эпизод: оказывается, мальчишка двенадцати лет может ласкать девушку. Я ведь и сам был тогда подростком. Не секрет, что очень часто чувственная и эротическая культура прививается нам именно кинематографом. Что такое поцелуй, мы сначала узнаем с экрана, и потом только — в жизни. […]

Моя страсть к кино носит, возможно, несколько патологический характер. Оно гипнотизирует меня — пожалуй, я мог бы часами просиживать в зале, какую бы там ерунду ни показывали. Но у меня совершенно нет никакой памяти на фильмы. Эта культура не оставляет во мне и следа. Я веду записи, у меня есть блокноты, испещренные названиями просмотренных фильмов, но вспомнить хоть один кадр из них я не в силах. […] Впечатления оставляют во мне не названия фильмов, не сюжеты, не актеры, а скорее особого рода переживание — переживание, порождаемое экраном, самим принципом проекции изображения на экран. Оно не имеет ничего общего с переживанием от чтения, которое оставляет в моей памяти отпечаток куда более живой и действенный. Оказавшись в темноте кинозала и получив возможность «подсматривать», я наслаждаюсь неограниченной свободой, не стесненной никакими запретами. Зритель перед экраном — это невидимый вуайер, ему позволены любые фантазии, он может идентифицировать себя с кем и чем угодно, и все это без малейших усилий и не испрашивая ни у кого разрешения. Именно это и дарят мне фильмы: возможность уйти от запретов, а главное — забыть о работе. Вот почему кинематографическое переживание не может принять для меня форму знания, не может быть усвоено памятью, не может само стать работой… Оно принадлежит к совершенно другому регистру. […] У меня совершенно особое, привилегированное отношение к кинообразам, которые во мне хранятся. С ними связаны очень глубинные, из какой-то неведомой дали приходящие ко мне переживания. Ни философия, ни ученость не в состоянии помочь мне сформулировать эти переживания. Кино остается для меня наслаждением — скрытым, потайным, жадным, ненасытным и, следовательно, инфантильным. Таким оно и должно оставаться. […]

"Свидание в июле", 1949 г.

— В своей книге «Эхография телевидения» Вы говорите об образах в самом общем смысле, в частности о телевидении; но упоминаете также и кино — в связи с фильмом, в котором Вы принимали участие. Вы связываете там кино с особым видом переживания, с переживанием призрачности…

— Кинематографический опыт действительно всецело пронизан призрачностью. Я связываю ее не только с многочисленными психоаналитическими трактовками, но и с природой следа как таковой. Призрак — то, что не является окончательно ни живым, ни мертвым — является центральной темой некоторых моих работ, и я могу рассматривать феномен кино именно с этой точки зрения. Конечно, фантомы и привидения могут и сами по себе послужить темой для фильмов, как это и происходит в хоррорах, фэнтези или, скажем, у Хичкока… Но я говорю не об этом — я говорю о том, что структура кинообраза как такового насквозь призрачна. Когда зритель приходит на киносеанс, в нем немедленно начинается работа бессознательного; у Фрейда описан очень близкий к этому психический процесс — «работа навязчивости». Фрейд называл его переживанием «до странности знакомого» и потому жуткого, «unheimlich». Недаром психоаналитические интерпретации чувствуют себя в кино как дома. Ведь психоанализ и кинематография — ровесники: у всех многочисленных явлений, связанных с проекцией, зрелищем и восприятием зрелища, есть свои психоаналитические аналоги. Уже Вальтер Беньямин сопоставил кинематографический анализ с психоаналитическим. Само видение и восприятие той или иной детали фильма легко соотнести с осуществляемой психоанализом процедурой. У кинематографического восприятия нет эквивалентов, но лишь оно одно может дать нам опыт практического психоанализа. Гипноз, влечение, идентификация — все эти термины и процессы являются общими для кино и психоанализа. Именно в этом мне и видится главный признак изначального «единомыслия» их обоих. Даже продолжительность киносеанса вполне сопоставима со временем сеанса психоаналитического. В кино и ходят-то для того, чтобы дать облик и слово обитающим в себе призракам. По сравнению с психоаналитическим сеансом сеанс кинематографический — довольно экономный способ вызвать этих призраков пред собой: на экран.

"Вампир, или Странное приключение Давида Грея", 1932 г.

— Вы говорили, что смогли бы написать об одном совершенно конкретном аспекте кино. Что Вы имели в виду?

— Что меня больше всего интересовало бы в кино, надумай я о нем писать, так это свойственный ему образ и режим веры. Кино дало нам единственную в своем роде разновидность веры — беспрецедентный способ переживания, изобретенный человечеством всего сто лет назад. Было бы необычайно увлекательно проанализировать каждое искусство именно с этой точки зрения. Задаться вопросом: как верят роману, сценическому действию или живописному полотну, а как — тому, что нам рассказывает и показывает кино? На экране перед зрителем, как в платоновской пещере, проходят видения: и он в них верит, а иногда и боготворит. Поскольку призрачность как таковую нельзя свести ни к мертвому, ни к живому, ни к восприятию, ни к галлюцинации, то и способ веры в эту призрачность должен исследоваться каким-то новым, совершенно оригинальным способом. Ведь до изобретения кинематографа эта феноменология была просто-напросто невозможна. Опыт веры, о которой идет речь, связан с существованием совершенно определенной технологии — технологии кино, и потому он насквозь историчен. Дело в том, что этот опыт окружен некой дополнительной аурой. Есть особая память кинозрителя: она позволяет ему проецировать самого себя в те фильмы, которые он уже видел. Именно поэтому способ видения, который подарило нам кино, столь плодоносен. Мы видим появление новых призраков, но одновременно с тем мы помним (и проецируем на экран) призраки, которые населяли уже виденные фильмы.

"Антракт", 1924 г.

— Как если бы призрачность была многослойной…

— Именно так. И некоторые кинематографисты пытаются играть на различной темпоральности призраков. Так делает, например, Кен МакМаллен, режиссер фильма «Танец с призраками», в котором мне довелось сниматься. Авторский вымысел сам по себе обладает некой первичной призрачностью — так как он существует благодаря кинотехнологии. Но внутри этого вымысла действуют персонажи, которые одержимы революционной историей: теми призраками, тенями, которые населяют эту историю и связанные с ней тексты (коммунары, Маркс и так далее). Таким образом, кинематограф позволяет делать своего рода «инъекции» призрачности: он вписывает следы призраков в поле демонстрируемой кинопленки, которое, в свою очередь, тоже призрачно. Это поразительное явление, и именно его мне было бы интересно теоретически проанализировать.

Кинематограф, этот призрачный мемуар, есть не что иное, как торжественный и пышный траур, величественный труд скорби. Он с готовностью вбирает в себя все скорбные воспоминания, все трагические и эпические моменты истории. Именно они, эти наслаивающиеся друг на друга исторические и кинематографические пласты скорби, дают сегодня дыхание жизни наиболее интересным кинообразам. Тела призраков, которые вобрал в себя кинематограф, — это воплотившаяся фабула его развития. И очень важно, что и в американских, и в европейских фильмах столь явно и столь часто сквозит призрачная память об эпохе предшествующей — эпохе, когда кино еще не родилось.

Кинематограф поистине зачарован девятнадцатым веком: будь то легенды Дикого Запада у Клинта Иствуда, «вечное возвращение к истокам» у Фрэнка Копполы или Парижская коммуна в фильмах МакМаллена. Кино все чаще обращается к своим предкам: к книге, к живописному полотну, к фотографии. Но и они, в свою очередь, уже не могут игнорировать кино: никакое искусство, никакое повествование. И философия, кстати, тоже. Ценность кино — это ценность его призраков. И конкуренты кинематографа присваивают и используют эти призраки — порою чрезвычайно изобретательно. […]

"Раковина и священник", 1927 г.

— Почему кино для своего функционирования нуждается в общности видения, в кинозале? Почему его призраки являются именно группам, а не людям в отдельности?

— Попробуем понять это с точки зрения восприятия и проекции. Каждый зритель проецирует на экран что-то интимное, но все эти личные «призраки» сплетаются в одно коллективное представление. Поэтому об «общности» видения и представления нужно говорить очень осторожно. С одной стороны, кино — то есть проекция пленки на расположенный в кинозале экран — по самой своей идее предполагает коллектив, публичное зрелище, общее понимание. С другой стороны, налицо принципиальный разрыв каких бы то ни было связей между зрителями — ведь в зале они все одиноки. Здесь огромное отличие от театра, внутренняя архитектура которого, как и способ организации спектакля, не позволяет зрителю оказаться в одиночестве. Театр всегда отчасти политичен: аудитория тут единодушна, в ее коллективном присутствии есть нечто воинственное; а если разделение и возникает, то вокруг схватки, конфликта, вокруг вторжения в эту среду кого-то чужого. Вот почему мне порою так не по себе в театре; в кино же я, напротив, чувствую себя как рыба в воде. Все дело в возможности наблюдать зрелище в одиночку, в разрыве связей, на который провоцирует просмотр фильма.

Мне не нравится думать, что рядом со мной сидит другой зритель, и мне хочется смотреть фильм в пустом (или почти пустом) кинозале. Поэтому слово «общность» кажется мне неподходящим для аудитории кинозала. «Индивидуальность», впрочем, мне тоже не нравится — в этом слове слишком сильно подчеркнуто одиночество. Куда более уместным мне представляется выражение «единственность»: оно смещает, разрывает социальные связи, а затем вновь их перекомпоновывает. В кинозале происходит нейтрализация, напоминающая психоаналитическую: оставшись наедине с собой, я отдан на откуп всем своим «переносам». Наверное, поэтому мне и нравится кино, поэтому я и не могу обходиться без него. В основе веры в кино лежит поразительная связь «массы» (ведь кино обращается к коллективу и несет в себе коллективные представления) и «единственного» (масса раздроблена, разъята, нейтрализована).

Находясь в кино, я реагирую «коллективно», но в то же самое время и учусь быть один. Это опыт социального распада, который очень тесно связан, кстати, с американским образом жизни. Это одиночество перед лицом призрака — главная проверка на подлинность кинематографического восприятия. Задолго до изобретения кинотехнологии такой опыт был сверхзадачей других искусств: литературы, живописи, театра, поэзии, философии. Можно сказать, что нужно было изобрести кино, чтобы удовлетворить желание людей общаться с призраками. Впереди изобретения шла мечта.

"На последнем дыхании", 1959 г.

— В Вашей недавней книге о Морисе Бланшо Вы возвращаетесь к своей любимой проблеме, которую Вы уже затрагивали в «Эхографии телевидения» в связи с понятием образа: проблеме свидетельства и его статуса. Она же является и центральной проблемой кино — ведь кино свидетельствует и пытается представить свое свидетельство как доказательное…

— В западном праве отснятая пленка доказательством не является. Для нашего, западного мышления характерно непреодолимое недоверие к образу вообще и к образу, снятому на пленку в частности. Возможно, это архаизм, но в нас глубоко укоренено представление, будто лишь восприятие, слово или письмо имеют право на доверие — благодаря своей онтологичности. На отснятую пленку это «право на доверие» так и не распространилось. С другой стороны, можно предположить, что подозрительное отношение юристов к отснятому изображению объясняется современными свойствами кинообраза — его неограниченной воспроизводимостью и монтажностью. Образ, в особенности кинематографический, по сути синтетичен: он связывает достоверность с иллюзией. А потому — всегда допускает интерпретацию: призрак остается загадкой, и тени, чередой проходящие перед нами по полотну экрана, окружены тайной. Верить в них можно, даже нужно, но доказательной ценности они не имеют. Возьмите, к примеру, дело Родни Кинг в Лос-Анджелесе — об избиении негра полицейскими. Свидетель не мог предъявить ничего, кроме случайно сделанной видеозаписи. Он сам видел всю сцену только опосредованно, на пленке, и эта пленка оказалась в центре бесконечных дискуссий и объяснений. Если бы свидетель все видел сам и затем рассказал об увиденном, его слово было бы в каком-то смысле более достоверно. Эта сцена вполне отражала положение дел и вызвала в обществе горячий протест (особенно в негритянском); но, как ни странно, будучи запечатленной на пленке, в глазах закона и белой власти она оказалась недостойной веры. Если посмотреть глубже, это недоверие ставит перед нами проблему отпечатка: отпечаток генетический, личностный представляется более надежным, более достойным доверия, чем отпечаток кинематографический.

"Андалузский пес", 1928 г.

— По поводу фильма как отпечатка: что думаете вы о таком фильме, как «Шоах» Клода Ланцмана?

— Это фильм-свидетельство. Свидетельствам отведена в нем главная роль. Но происходит это благодаря систематическому отказу от архивных видеозаписей в пользу встреч с живыми свидетелями — их речью, телами и жестами, существующими ныне. И потому это еще и великий фильм о человеческой памяти — фильм, восстанавливающий память в ее правах, отдающий ей предпочтение перед наглядной репрезентацией прошлого. Настоящее противится репрезентации, и с этой точки зрения Ланцман блестяще показывает, чем является след для кинематографа. «Шоах» стремится запечатлеть сами отпечатки — все эмоциональное воздействие фильма как раз и держится на этих призрачных следах, лишенных репрезентации. След — это утверждаемое фильмом «так это было», это уцелевшее. Кинематограф есть абсолютный симулякр уцелевшего — симулякр абсолютно уцелевшего. Он рассказывает о месте, откуда не возвращаются; он рассказывает о смерти.

Призрак свидетельствует о том, что исчезло без следа. Кино — это двойной след: след самого свидетельства, след забвения, след абсолютной смерти, след отсутствия следа, след истребления. Фильм спасает то, что оказалось лишенным спасения. Фильм спасает тех, кто не спасся. Опыт чистого выживания становится свидетельством. И зрителя безусловно захватывает зрелище «этого». Такая форма выживания, найденная кинематографом, оказывается неопровержима. Это блестящая иллюстрация кинематографа как речи. […]

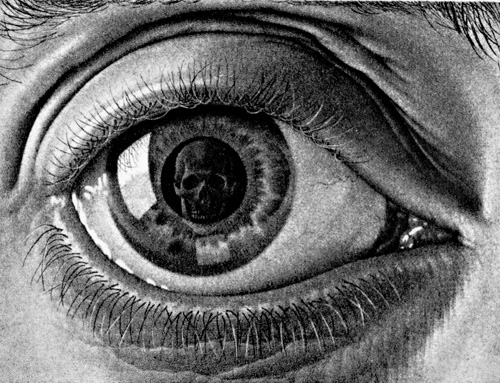

К. М. Эсхер. "Глаз"

— Своим воздействием «Шоах» во многом обязан записи голоса. […] В Вашем собственном сполнении вышли, к примеру, записи ваших текстов «Feu la cendre» и «Circonfessions», где Вы — это, собственно, и есть Ваш голос…

— «Шоах» — это больше, чем запись речи свидетелей… Но если уж отвечать на Ваш вопрос, то да, из всех феноменов, возникших в двадцатом веке, запись голоса действительно является одним из самых значительных. Она дает говорящему возможность вживую присутствовать «здесь», где звучит его голос, — возможность беспрецедентную, равной которой никогда не было прежде. Величие кино, разумеется, в том, что в какой-то момент своей истории оно сумело усвоить запись голоса. Это не было каким-то избыточным, дополнительным элементом — это был, скорее, возврат к истокам кино: возврат, позволивший осуществить саму идею кино с большей полнотой. Голос, звучащий в кино, ничего не прибавляет к нему. Он и есть кино; его природа едина с природой движения, записанного на пленку. Пресловутая идея «чистого кино», т. е. идея отделения образов от речи, кажется мне ошибочной, ибо суть у них одна. Они оба как-бы-предъявляют нам, здесь и сейчас, тот мир, который безвозвратно канул в прошлое и находится уже за границами репрезентации.

"Браненосец Потемкин", 1925 г.

— Другой специфической особенностью кино является монтаж. Что думаете вы об этой технике, позволяющей монтировать, демонтировать, монтировать заново? Кино, в силу самой своей материи,несомненно завело использование рефлексии над повествовательностью дальше, чем какое-либо другое искусство. Есть ли какая-то связь между выдвинутой Вами концепцией деконструкции, с одной стороны, и идеей кинематографического монтажа, с другой?

— Синхронизации между ними, разумеется, нет, но само сближение это для меня очень важно. Между кино и интересующим меня деконструктивным типом письма существует тесная связь. Дело в том, что письмо — будь то Платон, Данте или Бланшо — активно эксплуатирует все возможности монтажа. Здесь и ритмическая игра, и внутренние цитаты, и вкрапления других текстов, и изменения тона, и переходы с языка на язык, и пересечения разных дисциплин, и каноны самого искусства, да и искусств вообще. Кино в этой области не имеет себе равных — за исключением разве что музыки. Но и письмо вдохновляется идеей монтажа, невольно тянется к ней. Больше того, письмо (или, скажем так, дискурсивность), с одной стороны, и кинематограф, с другой, вовлечены в один и тот же процесс технического развития — а следовательно, и эстетического. Новые, революционные технологии (компьютер, Интернет, синтез изображений) открывают перед нами все более усложненные возможности. В результате возникает неслыханный спрос на деконструкцию — причем как в письме, так и в кинематографе. Главное — это понять, как воспользоваться этим спросом. Коллаж, перекомпозиция текстов, все более быстрое введение цитат — словом, все то, что позволяет сделать компьютер — непрерывно сближает технику письма с кинематографическим монтажом, и наоборот. Дело дошло до того, что с усложнением технологии, как это ни странно, кино становится более «литературным»; письмо же, наоборот, с некоторых пор все стремительнее усваивает себе кинематографическое видение мира. Писатель занимался монтажом всегда, а в наше время тем более; деконструкция здесь ничего не меняет.

"Король Лир", 1987 г.

— А сами-то Вы чувствуете себя кинематографистом или писателем?

— Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что, работая над текстом, я снимаю своего рода «фильм сознания». В письме меня больше всего интересует не столько так называемое «содержание», сколько именно «форма»: композиция, ритм, первоэлементы повествовательности. Череда призрачных сгустков энергии, впечатление от которых в чем-то сравнимо с просмотром киноленты. Как ни удивительно, эти видения сопровождаются речью, над которой я работаю, — так, как если бы записана она была на отдельной пленке. Это именно кино, в этом не может быть никакого сомнения. И именно здесь находится источник того наслаждения, которое я испытываю от письма. Наслаждение это и состоит-то не столько в том, чтобы во что бы то ни стало высказать «истину» или докопаться до ее «смысла», сколько в самом мизансценировании текста — будь то средствами письма, как в моих книгах, или средствами речи, как в моих лекциях. И я смертельно завидую тем кинематографистам, которые сегодня делают монтаж с помощью сверхчувствительной аппаратуры, дающей возможность выстроить фильм с необыкновенной точностью. Ведь именно этого я постоянно ищу в письме или речи… хотя я имею слабость по-прежнему полагать в глубине души, что «эффект смысла» или «эффект истины» — это самое лучшее кино на свете. […]

Женщины и дети на Варшавском умшлагплатце перед депортацией в Треблинку. 1943 г.

— Не кажется ли Вам, что внутри разрыва между видением и речью существует еще одна, другая проблема?

— Да, и в затее с фильмом эта интрига была одной из наиболее интересных. Что и подчеркивает, собственно, название книги. «Снимать слова» означает избегать слов, крутиться вокруг слов, позволить кино противостоять авторитету дискурса. С другой стороны, снимать слова означает находить фразы, которые не были бы разменной монетой лекций, курсов и конференций: фразы, заведомо киногеничные. И, наконец, снимать слова означает показывать их отснятыми на кинопленке, как снимают кино. Но как снимать слова, которые становятся образами, которые не отделимы от тела, не просто от лица, которое их произносит, но именно от тела как иконической совокупности, и которые все же остаются словами — со свойственными им звучностью, тоном, темпом? Порой слова эти вырваны из случайного разговора, порой и просто прочитаны где-то; в некоторых эпизодах текст доверен актеру, в некоторых — впечатан в уличные афишы и вывески. Места, где отсняты эти кадры, угадать не удастся, они сливаются друг с другом до неузнаваемости, ибо их приметы можно встретить повсюду: на южном берегу Калифорнии, в Алжире, в Испании, в любых местах средиземноморского побережья… определить их можно лишь тогда, когда на уличной вывеске в кадре молчаливо промелькнет имя собственное. Дискурс хоть и не приносится в жертву кинематографу, но полностью подчинен его законам: то, что мы видим на экране, — кино в полном смысле слова. В фильме часто возникает проблема адреса, проблема неопределенности адресата… Кто, что и кому адресует? Для понимания образов важно не только то, что в них непосредственно видно, но и слова, которые их населяют: та риторика невидимого, которая определяет логику образов. В этом фильме очень искусная техника разрывов: образы организованы по принципу анаколуфа. Прерывание образа не прерывает его воздействия, но дает ему, оттолкнувшемуся от трамплина видимости, новый импульс. Прерванный зрительный ряд может продолжиться в другом месте фильма, а может и не продолжиться — в этом лабиринте адресат, именуемый зрителем, должен искать дорогу сам; следовать путеводной нити или же идти наудачу — решать ему. Образ как таковой изваян незримостью. Но это вовсе не незримость звучания слов: анаколуф, эллипс, разрыв — вот что делает этот фильм тем, что он есть. Не-сказанное, невидимое в нем куда важнее видимого: оно вброшено в экран, как игральные кости, где на кон поставлен фильм, — и перемешано с другими текстами, другими фильмами… […]

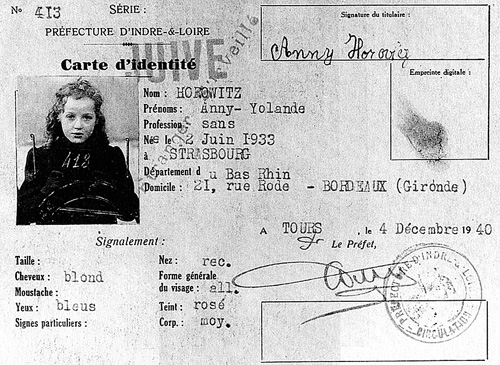

Личное удостоверение Анни Горовиц. 1940 г. В 1942 г. депортирована в Освенцим

— В истории кино был момент, когда его теоретиков интересовала проблема призрака. Однако в наше время эта идея идет вразрез с господствующей концепцией образа — концепцией, согласно которой видимое стабильно и требует доверия к себе.

— Когда идеологию образа выстраивают спонтанно, как правило, забывают о двух проблемах: о технологии и о вере. С одной стороны, образ вещи (в репортаже или фильме) вроде бы предназначен поставить нас, правдиво и безыскусно, лицом к лицу с самой вещью. Но надо помнить, что технология может преобразить эту вещь до неузнаваемости, перекомпоновать ее, обратить в артефакт. С другой стороны, налицо очень странный режим веры. Даже в художественном, игровом фильме феномен «как взаправду» сохраняет силу, и его специфика плохо поддается анализу: в фильм очень «верится». Роману верится не так сильно, к тому же несколько по-другому. Что касается музыки, то здесь и вовсе не предполагается никакой веры. Как только художественный вымысел в романе или в кино порождает образные представления, за ними вослед сразу же возникает феномен веры. Призрачность — это как раз та стихия, где вера ни утверждается, ни оспаривается. Вот почему мне кажется, что проблему технологии необходимо рассматривать вместе с проблемой веры. Если же воспользоваться не религиозной, а деловой терминологией, то надо говорить о проблеме доверия — то есть о кредите доверия, которым пользуется у нас образ. И о доверии к призраку тоже. Ведь по-гречески (да и не только по-гречески) слово «фантасма» означает и «образ», и «призрак».

На улице Варшавского гетто. 1940 г.

— Как соотносятся, по Вашему мнению, кадры освобождения концентрационных лагерей с письменными свидетельствами об этом?

— «Шоах» — это одновременно и письменное свидетельство-текст, и череда визуальных образов. В каком-то смысле это и есть «снимающиеся слова»: фильм-текст, слово во плоти. Звучащее в фильме слово — это не просто слово как таковое, записанное на пленку. Оно уже тем или иным образом интерпретировано: прервано, отражено, повторено, помещено в определенный контекст. Сделать произведение доступным (ведь архив — это тоже произведение), значит интерпретировать интерпретацию. […] Нисхождение в глубину бессознательного, ведущее прямиком в архивы, — вот тема, над которой стоит задуматься. И с психологической, и с технологической точек зрения: пришло время обнаружения свидетельств. Настали сроки, когда вытеснение свидетельств в зону молчания должно быть прекращено — и прекращено политическими методами. Я недавно перечитывал «Размышления о еврейском вопросе» Сартра. Написаны они сразу после войны, а некоторые страницы еще раньше, в 1944 году. Краткость, с которой он упоминает о лагерях, выглядит сегодня довольно странной. Знал он о них или нет? О том, что произошло в Аушвице, сразу после войны говорили не так уж много. Само слово Аушвиц (не говоря уже о Шоахе) было мало кому известно: его обходили молчанием. Область политики необходимо подвергнуть психоанализу: здесь тоже действует вытеснение, делающее невыносимое (т. е. скорбь) — невозможным. В связи с этим опять же нельзя не вспомнить Беньямина: именно он впервые сопоставил проблематику кинотехнологии с проблематикой психоанализа. Кинокамере, как и психоаналитику, свойственно разглядывать деталь крупным планом. Но укрупняя вещь, мы не просто меняем ее размер — мы меняем восприятие самой вещи. Мы получаем доступ к иному пространству, к другому, инородному, времени. Времени архивов и свидетельств это тоже касается. […]

Так, в фильме «Со стороны Деррида» я вспоминаю прошлое. Зрителю явлены два времени сразу: то, в которое я говорю, и то, о котором я говорю. Это две памяти, включенных одна в другую. Но эта запись одновременно и сохраняет прошлое, и конфискует его. Говоря о прошлом, я волей-неволей делаю отбор: что-то вношу, что-то исключаю; а потом еще эту запись обрабатывает Автор: перекраивает и отбирает, интерпретирует и выбирает. Произведение как свидетельство — это и сохранение памяти, и ее конфискация. Я не верю, что существуют архивы, где просто что-то хранится (эту мысль я провожу в своей маленькой книжке «Болезнь архивов», опубликованной в издательстве «Galilee»). Архив — это насильственная инициатива власти, это захват власти над будущим. Власть заранее присваивает себе будущее: и прошлое, и будущее, и настоящее оказываются конфискованы ею. Мы прекрасно знаем, что невинных архивов нет.

Опубликовано в журнале "Сеанс"